La cuestión de la educación es una temática sensible y fundamental que da para centenares de artículos y debates. Esta columna, en particular, ha sido inspirada por una frase que se repite bastante en nuestros tiempos: “Nuestro gran problema es la falta de educación”. La gran duda de quien escribe es: ¿Es realmente ese el problema?

Imaginemos que se creará un nuevo Ministerio en La Argentina (que le hace una raya más al tigre). En este caso, el “Ministerio de Nutrición para la Buena Vida”, encargado de desarrollar un plan de alimentación que todo ciudadano argentino desde los 4 hasta los 17 años –casi toda su etapa de desarrollo– estaría obligado a consumir, bajo la premisa de que es su “derecho” estar bien alimentado.

Muchas preguntas pasarían por mi cabeza. Pero la primera sería la siguiente: ¿Por qué tengo que pagar a través de mis impuestos un ministerio cuyos funcionarios obligan a mi hijo a consumir lo que ellos consideran que es mejor para él, cuando no tienen ni idea quién y cómo es mi hijo?

Sin dudas vería a ésta como una medida autoritaria que lejos de respetar los rasgos, gustos y necesidades de mi hijo, buscaría torcer su individualidad para convertirlo en un producto de molde. Y si no pudiera adaptarse al molde porque la dieta le cae mal, quedaría fuera del sistema bajo la etiqueta de “inadecuado”.

Esto mismo ocurre hoy en día con la educación en Argentina –y posiblemente en varias partes de América Latina–. Existe un Ministerio de Educación que busca una unidad en el sistema educativo, por el cual todas las instituciones educativas –tanto de gestión pública como privada– deben impartir a sus alumnos determinados contenidos. El Estado, a través de este particular ministerio, fija la política educativa de todo el territorio argentino y controla su cumplimiento; algo así como que define la “dieta intelectual” que nuestros hijos deben consumir.

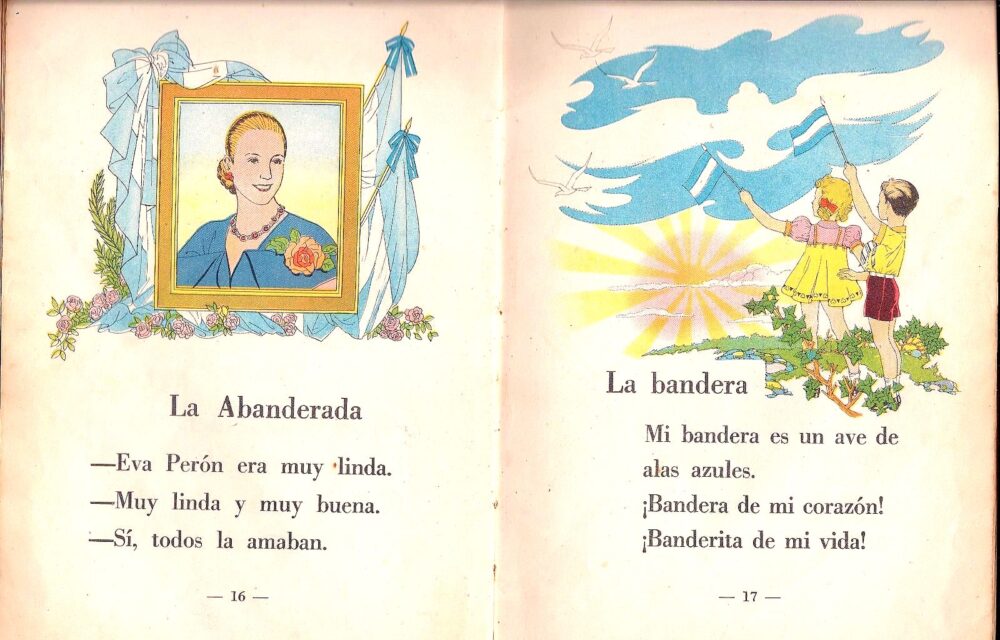

Esto no es casual, sino parte de la filosofía imperante en mi país. Una filosofía que pone a la sociedad y al colectivo por arriba del individuo, y que prefiere una educación homogénea donde se imparten los conocimientos y valores que el Estado considera importantes transmitir.

Dicha educación premia la absorción de la cultura en mención y la aceptación de uno mismo como parte del grupo. Poco incentiva el pensamiento libre y crítico, la curiosidad, la creatividad y la individualidad. Y, por lo tanto, el contenido y los autores que trae a las aulas, están en línea con esta filosofía y objetivos. Y así el círculo se retroalimenta a sí mismo: una filosofía colectivista que alimenta su llama desde las aulas.

¿Cuántos de nosotros a lo largo de nuestro paso por la educación formal primaria, secundaria o universitaria hemos escuchado hablar o aprendido algo acerca de Marx, Hegel, Kant, Rousseau o Keynes? ¿Y, cuántos de nosotros hemos escuchado nombrar a Bacon, Bastiat, Locke, Mises o Rand?

Seguramente, la mayor parte de nosotros habrá escuchado mucho más sobre los primeros intelectuales que sobre los segundos. Muy lógico y consecuente con el plan mayor de enseñar que la sociedad, la igualdad y la necesidad están por encima del individuo, su libertad, su propiedad y su derecho a la búsqueda de su proyecto de vida particular.

Ahora, ¿Queremos realmente más de este tipo de educación? Pensar que los resultados que tenemos hoy en nuestra sociedad son consecuencia de la falta de educación es un grave error: son consecuencia de la educación que ha prevalecido. Gobiernos populistas, decadentes, corruptos e ineptos fueron elegidos libremente una y otra vez, gran parte por gente que ha pasado por muchos más establecimientos educativos que la mayoría de nuestros abuelos de fines del siglo XIX, quienes, sin embargo, lograron poner a Argentina entre las primeras potencias mundiales.

¿No será que estamos errando en el foco y que no es un problema de falta de educación sino un problema de continuar imponiendo una mala educación?

Si damos a un deportista una dieta baja en proteínas, no por darle más de esa dieta, vamos a solucionar el problema. Exactamente lo mismo ocurre con la educación. Si los contenidos que alguien recibe son inútiles para su proyecto de vida o incluso tóxicos para el desarrollo de sus capacidades, no por obtener más de esa educación significará que estará mejor educado.

¿Qué es realmente la educación? ¿Cuál es su fin? ¿Es la transmisión de una cultura de una generación a otra? ¿Es la acumulación y la repetición de contenidos? ¿Es la preparación de un grupo para alcanzar objetivos generales establecidos por un ente superior?

Mi respuesta parte de la concepción filosófica que pone al individuo por sobre cualquier colectivo. Una buena educación es aquella que proporciona a una persona las herramientas necesarias para alcanzar las metas y objetivos que se proponga en la vida. Para eso, debe incentivar la introspección, la independencia, la crítica, la curiosidad, la exploración, la creatividad y la confianza en uno mismo. Una educación que ofrezca variedad de opciones, para que cada chico, de acuerdo a sus características y proyectos de vida, pueda elegir.

Pero esta no es una educación que pueda ser impartida, planificada e impuesta desde un ministerio. Lo primero que necesitamos para cambiar es libertad: libertad de cada institución educativa de ofrecer su propia opción, su plan de estudios, sus contenidos, su metodología, buscando atender la demanda y –en lugar de igualar a todos en una masa informe– desarrollar en cada individuo la mejor versión de sí mismo.

¿Cómo hacerlo? Las opciones del cómo radican en si a través de una intersección entre la gestión pública y privada, o a través de un sistema de vouchers o cheques escolares, entre otros que podrán tratarse con más detalle, posteriormente.

Pero la conclusión para plantear aquí es que la palabra educación está antes que libertad solamente en el diccionario. Sin libertad, la educación está condenada a volverse adoctrinamiento y las consecuencias de este camino saltan a la vista.